Introduction

La loi sur les signes religieux au Québec, officiellement connue sous le nom de Loi 21, constitue un sujet fondamental et controversé dans le cadre des débats sur la laïcité et la multiculturalité au Canada. Adoptée en juin 2019, cette législation interdit le port de signes religieux par certains employés de l’État, ce qui a déclenché une vaste discussion autour de la liberté de religion et du respect des convictions individuelles.

Détails de la Loi 21

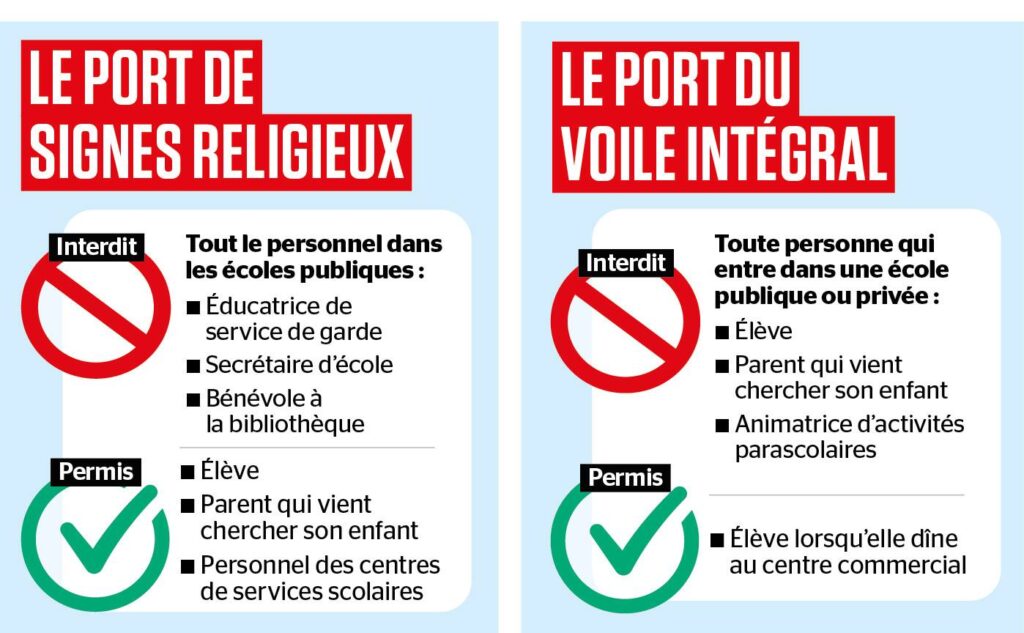

La Loi 21 sur la laïcité de l’État stipule que les fonctionnaires occupant des postes dits « d’autorité », tels que les enseignants dans les écoles publiques, les policiers и les juges, ne peuvent pas porter de signes religieux visible. Le gouvernement, dirigé par la Coalition Avenir Québec (CAQ), défend cette loi comme un moyen de renforcer la séparation entre l’État et la religion, et de favoriser une société plus laïque.

Depuis son adoption, la loi a fait l’objet de nombreuses contestations judiciaires. Plusieurs groupes, y compris des organisations de défense des droits humains, estiment qu’elle constitue une violation des droits fondamentaux des individus, notamment leur liberté de croyance et d’expression. Les débats se sont intensifiés, notamment lors des élections provinciales de 2022, où le sujet a été au cœur des discussions politiques.

Impact et Réactions

La Loi 21 a eu des répercussions considérables sur le paysage éducatif et judiciaire au Québec. Des enseignants ont démissionné ou ont choisi de ne pas postuler pour des postes, en raison de leur choix de porter des signes religieux. Les leaders politiques et des membres de la société civile expriment des opinions fortement divergentes sur son efficacité et son éthique. Bien que le gouvernement continue de soutenir la nécessité de cette loi, plusieurs observateurs soutiennent qu’elle pourrait exacerber les divisions religieuses et culturelles dans la province.

Conclusion

La loi sur les signes religieux au Québec soulève des questions profondes concernant la laïcité, la liberté religieuse et l’identité culturelle. Alors que des avis divergents existent, il est clair que cette législation a un impact significatif sur la vie des Québécois et sur les principes de multiculturalisme. À l’avenir, la jurisprudence autour de cette loi ainsi que la pression sociale pourrait jouer un rôle clé dans son évolution. Il est donc essentiel pour le public de suivre de près ces développements et d’examiner les implications durables sur la société québécoise.